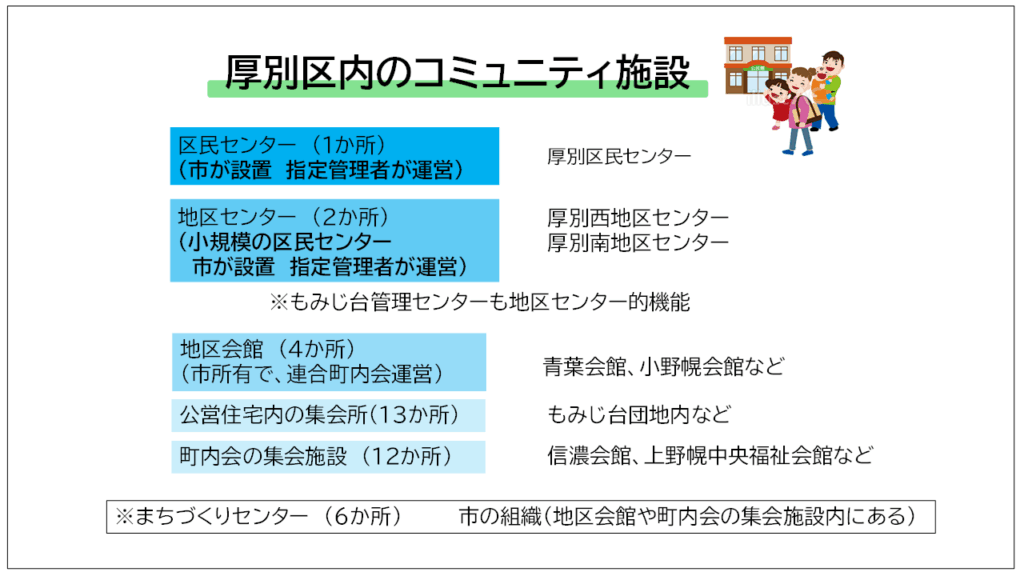

2025.3.13(木) BiVi新さっぽろ BiViパークにて

【ゲストスピーカー】

もみじ台管理センター 野勢香織さん

厚別西地区センター 佐藤香織さん

司会 山本健一

野勢)もみじ台管理センターは1976年11月に開設しました。2012年4月から、日興美装工業が管理運営を行っています。日興美装工業は他にも、江別市民会館と室蘭市生涯学習センター「きらん」の指定管理者をしています。管理センターは12人のスタッフがいて、貸室や貸駐車場を行っているほか、図書コーナーも開設しています。地域の活動を盛り立てる支援、地域のニーズに沿った事業などが運営の軸にあり、イベントや講座も行っています。講座には、「月イチ☆ヒロバ」、「もみじ台ご近所先生講座」、「もみじ台生き活き塾」、「シネマサロンなないろ」、「もみ人ふれあい祭り」の5つの柱があります。

「月イチ☆ヒロバ」は、月に1回開催し、赤ちゃんからシニア世代まで多世代が参加できること、そこにこだわっています。夏と冬にコンサートを1回ずつ、食育体験は主に厚別区内の食品会社などにお願いして行っています。体験講座として、もみじ台出身の選手が所属するフットサルのエスポラーダ北海道にお声がけしてイベントを開いたこともあります。冬の「もみ人ふれあいコンサート」は赤ちゃんから高齢者までみんなで楽しもう!というコンサートです。私が育休中に「どこか行きたい…」と思っても、コンサートは0歳や幼児はだめ、参加費が高いなど、行きたくても行けなかったので、センターでは赤ちゃんも幼児もOKで参加しやすい費用で開催しています。先日行った防災ワークでは、ポリ袋で非常食を作ったり、みなさんに持ち出し品を持ってきてもらって見せ合ったりしました。非常食作りは、ポリ袋の中に米と水を、別の袋にカレールーと高野豆腐などを入れて、それをお湯に入れて作りました。棒と毛布を使った担架作りも、子どもたちにもやってもらいました。子どもから大人まで多世代が交流することで、楽しさが倍になりつながりも生まれると思って開催しています。

山本)シニアだけ、子どもだけのイベントは容易ですが、子どもからシニアまで参加できるイベントって難しいですよね。ポリ袋のカレー作りは子どももできるし、毛布の担架もぬいぐるみを載せるのなら子どもでも担げますね。

野勢)「もみじ台ご近所先生講座」は、地域の方に先生になってもらう取り組みです。ミニチュアアーティスト、書道や美術の先生、コーヒーを自家焙煎している方など…もみじ台には色々な活動をされている方がたくさんいらっしゃるので、そういう方に声をかけて開催しています。ミニチュア講座では今までパフェやケーキを作りましたが、5月はパン屋さんを作ります。元高校の美術の先生にお願いしてうちわ作り講座もやりましたし、講師に西アフリカの楽器ジャンベを演奏してもらい、参加者にも叩いてもらって、ジャンベの魅力を学ぶ講座なども開催しました。特技や趣味、「昔はこういう仕事をしていました」、「こんな資格持っています」という話を聞いたら、すぐお声がけします。貸室の鍵を借りに来た時、「高校の美術の先生でした」というお話を聞き「うちで何かやりませんか」と、そこから始まっていきます。

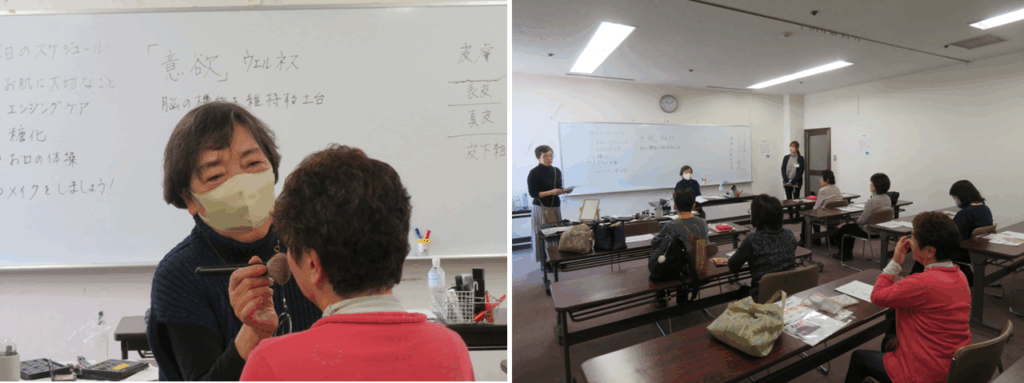

「もみじ台生き活き塾」は、シニア世代を中心に開催しています。終活やそば打ち、笑いヨガ、脳活、体操などが主な内容です。今日も女性のメイク講座を開催しました。エミシアに入っているポーラ札幌の美容部員の方に講師になっていただき、「年齢を重ねてもいきいきと元気に暮らしていけるように」とお話をいただきました。

「シネマサロンなないろ」は、月に1回火曜日に開催していて、主にシニア世代の方が来てくださっています。家に閉じこもりがちな方も多いので、外に出てもらうきっかけになればと思い、始めました。上映する映画は1950年代が中心です。2014年12月にスタートして、3月で114回を迎えました。4月からは映画を見た後に、お茶を飲んで昔を振り返る茶話会も復活します。コロナもあって参加人数が減ってしまいましたが、ずっと続けていきたい講座です。

「もみ人ふれあい祭り」は、年に1回、もみじ台管理センター全館を使い、地域の方々、児童会館や高齢者施設の職員の方々の力を借りて開催している大きなイベントです。管理センターを利用している団体の発表の場で、フラダンスやキッズダンス、大正琴などを地域の方々に見てもらいます。食の物販、木のおもちゃとふれあうコーナー、縁日コーナーも設けたりしています。北海道警察の音楽隊や厚別区民センターで活動している三味線の方々に来てもらい演奏していただいたこともあります。

「もみじ台管理センター便り」は、年に3回発行しています。イベント情報やサークル紹介などがありますが、メインは「もみじ台の職場」、「もみじ台の人」です。もみじ台やその近郊で活躍する人たちをぜひみなさんに紹介したいと思って続けています。

山本)「もみじ台の職場」や「もみじ台の人」は野勢さんが取材に行ってまとめているということです。毎日通ってるけど、あの会社は何をやってるところなんだろうと思うこと結構ありますよね。そういうところに野勢さんが行って話を聞いて、特集してるんですね。こんなユニークな人がもみじ台にいらっしゃるんだっていうのもわかり、私も毎回楽しみにしています。

野勢)新年度は、コンサートをもう1つ開きたいと思っています。みなさんから「コンサートをやってほしい」、「街までは行けないから近くでやってほしい」という声がとても多いです。「月イチ☆ヒロバ」のコンサートでは、「赤ちゃんも行けるのがうれしい」というアンケートも目にします。

山本)続いて、厚別西地区センターの佐藤さんにお話しいただきます。

佐藤)厚別西地区センターは、札幌市内で8番目の地区センターとして平成5年にオープンしました。2階建てで、図書室や調理室、和室、体育館、集会室があります。平成22年から指定管理者として、私ども「労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団」が運営しています。ワーカーズコープは札幌市内6か所の公共施設を運営しているほか、厚別西にある未就学児の親子のための「子育てサロン キラキラひろば」なども運営しています。厚別西地区センターは花と緑に囲まれていて、平成24年には厚別区「みんなのガーデンコンテスト」で最優秀賞を受賞しました。現在も、地域のグリーンボランティアさんにお手伝いいただきながら管理しています。きょうは、厚別西地区センターが地域の方々と協力して行っている三つの事業を中心にお話しさせていただきます。

「あつべつ西紙袋ランターンフェスティバル」は、平成26年度より、センター隣のさくら公園で行っています。地域の有志の方々と実行委員会を立ち上げ、近隣の企業や地域のたくさんの方からのご賛同・ご協力をいただき、実施しています。厚別西地区センターは事務局をしています。

実行委員会は毎年10月頃から準備を進めます。各団体に出向いて、紙袋作成のワークショップを開いたりしています。

山本)紙袋で切り絵を作るんですけど、飾る3000個のうち1000個は毎年いろんな方たちが新たに作っているということです。

佐藤)ことしは10周年を迎えて、初めてスカイランタンも開催しました。保育園や小学校、役所や警察、消防署、高齢者施設、養護学校など沢山の方々に協力をいただき、地域が一体となって子どもから高齢者までが楽しめる冬の風物詩となっています。

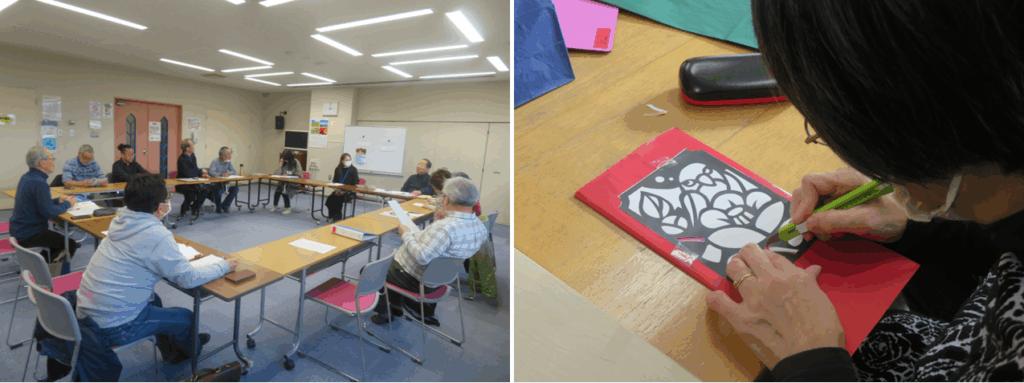

令和5年には、まだまだ人生楽しもう!というコンセプトのもと、「厚西シニアカレッジ」を開校しました。町連会長、社会福祉協議会、介護予防センター、福祉のまち推進センター、まちづくりセンター、やわらぎ斎場、児童会館、近隣住民の方々にお声がけをして、令和4年に「厚西シニアカレッジ運営委員会」を立上げました。そこで地域の方々が求めている事は何か話し合い準備を進めました。初年度は30名の定員に対し、21名の参加がありました。

私たちも初めての取り組みで手探りの運営だったんですが、1期生のみなさんは意欲・好奇心が非常に強く、行動力や団結力もあり、非常に助けられた半年間でした。座学や音楽、運動、課外活動などいろいろなカリキュラムのどれも本当に楽しみながら参加してくださいました。

今年度は1期生と2期生の交流会も行いました。お互いにハンドベルや合唱を披露したり、手品や弾き語りなど特技もお披露目したり、交流ゲームなども行いました。

1期生は、卒業後も通称「いっきかい」という名前で自主活動も継続しています。音楽会に出かけたり、ボーリング大会を行ったり、センターで麻雀教室を開いたりと活発に活動しています。個人としてもそれぞれに「うたごえサロン」や「ふまねっと」「フロアカーリング」に参加したり、本当に忙しく活動しています。シニアカレッジ立ち上げのコンセプトにも、卒業後の継続した交流や活動に繋げるということもありましたが、まさにそこに繋がっています。

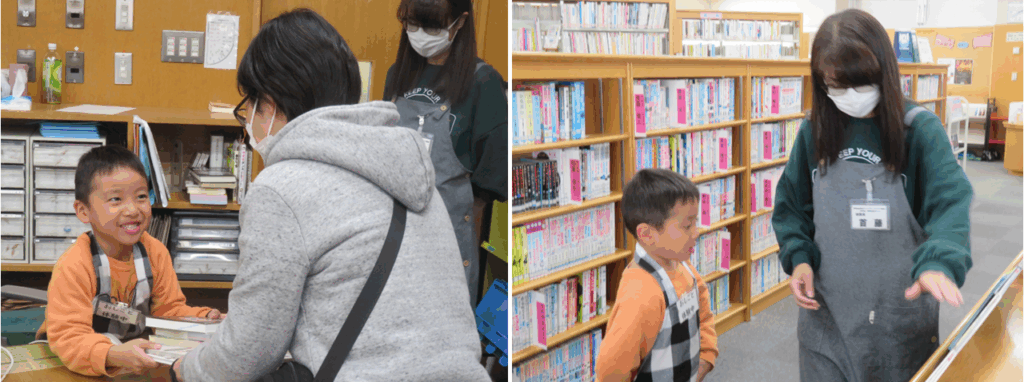

次に、図書室での取り組みをご紹介します。図書室でも多くの方に本の魅力を伝えられるよう、積極的に取り組んでいます。小学生向けの「お仕事体験」や、幼児向けの「読み聞かせ会」、本に出て来るレシピを再現する料理講座など、色々な角度から本に興味をもってもらえるよう工夫を凝らしています。

令和5年度には近隣小・中学校や利用者さんと地域全体で読書意欲向上に取り組んでいこうと「図書協議会」を立ちあげました。年2回の開催で、初年度は厚別西地区センターで、今年度は厚別西小学校さんで、次回はやわらぎ斎場さんの「いのちのきらめきライブラリー」での開催を予定しております。

山本)シニアカレッジを作る時もそうでしたが、図書室も学校やいろんな施設に声かけてやっておられる。いろんな人を巻き込んでやるのは大変じゃないですか。

佐藤)大変さもありますが、いろんなご意見をいただいたり、つながりが広がっていったりと、得られるものの方が非常に多いと思っています。今年度には、その繋がりから初めて「図書まつり」を開催しました。本に興味がない方にも足を運んでいただけるよう、ヘアメイク体験やカフェコーナー、囲碁将棋体験など多世代が楽しめるような幅広い内容にしました。図書協議会のみなさんをはじめ、大学生や地域の方々など40名以上の方にボランティアとしてご協力いただき、新たな繋がりもできました。

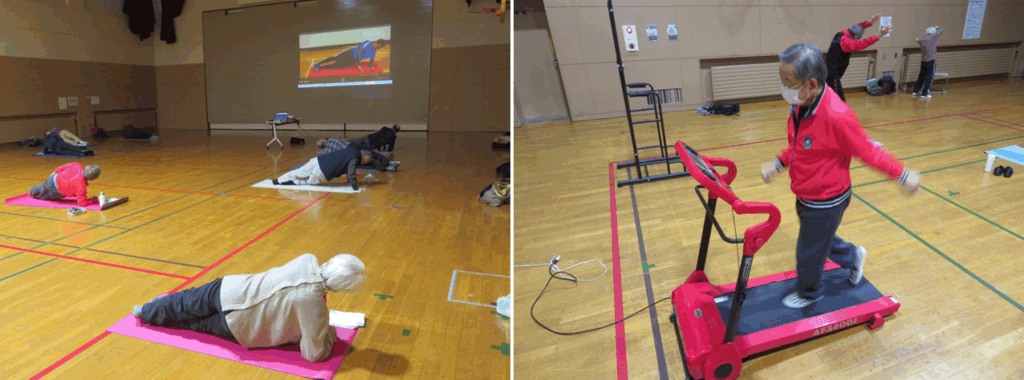

その他にも体育館では、毎週火曜日には「厚西ジム」を行っています。健康器具を自由に使えるほか、動画を見ながらみなさん一緒にヨガを行っています。月に2回は認知症予防に効果があるとされている「ふまねっと」も地域のボランティアさんと一緒に行っています。

子育て世代に向けた取り組みとしては、「子育てサロンキラキラひろば」と連携し、毎年合同イベントを実施しています。図書室をおばけ屋敷のようにした「おばけ図書室」や「段ボール迷路」など親子で楽しめるイベントを毎年行っています。

このほか各種講座も、子どもや幼児向け、運動や料理、園芸など幅広い世代の方々に楽しんでいただけるようニーズや流行に合わせて開催しております。

新年度に向けて進めているのが、子ども食堂の「ミライキッチン」さんと、センターの地域食堂「厚西食堂」のコラボです。給食が出ない長期休み期間にコラボ食堂を開催し、孤食防止の居場所となるよう交流会なども盛り込む予定です。子育て世代の方にも協力を仰ぎ、地域全体で子育て支援や、高齢者の見守り体制が確立できるよう活動の幅を広げていきたいと思っております。

山本)今お互いの話をお聞きになって、どんな感想を持たれましたか。

野勢)私たちは厚西さんのように地域の方と実行委員会形式でイベントを開くことがないので、地域の方も巻き込んで開催しているのは素晴らしいと思いました。次年度はそういう取り組みも考えていきたいです。

佐藤)野勢さんのバイタリティーと、もみじ台管理センター便りが非常に見やすくて、読むのが毎回楽しみになるような内容なので是非参考にさせていただきたいと思いました。

山本)何が一番大変ですか。

佐藤)地域の方を巻き込むというと聞こえがいいんですが、割と他力本願というか、みなさんのやりたいことをやると需要と供給がマッチしていく。私たちだけで企画すると、いいと思っても集まらなかったりするので、地域の人たちの声を拾って拾ってという感じでやっています。

野勢)講座の企画です。私たちもアンケートを採って、「こんなことをやって欲しい」ということを書いてもらい、書いてもらったものがどんなものか、まず私が個人的に参加・体験してから講座を作ることが多いです。厚西さんの子ども祭りや北ガスアリーナのかけっこ教室などいろいろなところに行って勉強しています。

【来場者のみなさんとの意見交換】

シニアカレッジ1期生の男性

1期生21人は奇跡の人材だと思っています。本当にいい人に恵まれたっていうこと。センターのみなさんも民間の発想がものすごくあって、役所よりは柔軟にやってらっしゃる。本当に親身にやってくれていると思っています。

もみじ台の女性

管理センターさんにはいつもお世話になっていて、高齢の母を連れて、音楽会に参加させていただいたりとか、あじさい食堂(地域食堂)の時もお世話になっていて、なくてはならない存在だと思っています。

Q:西地区のランタン、実行委員会形式でやっておられるということでしたが、町内会連合会のかかわりはどうなっていますか。

佐藤)団体としてというよりも、町内の一員として実行委員の方に入っていただいて、みなさん一緒の立場で、活動しているっていう感じです。

Q:シニアカレッジの1期生は21名、2期生何人ぐらいだったんですか。

佐藤)2期生はちょっと少なくて12名。

Q:人数が結構集まっているというのがすばらしい。集まった方々でまちづくりができるって非常に素晴らしいなって思います。

Q:もみじ台さんは企業との共同もよくやられてるようですけど、どうやってコラボしているのか聞かせていただきたい。

野勢)厚別区は軽工業団地があって、新札幌乳業さんやコロッケのサンマルコさんなどたくさん企業があります。まず電話して、会いに行って「講座を開いてほしいです」と直接お願いしています。

※「あつ!ベンチャー フォーラム」は、今回の第7回をもって一旦休止することになりました。地域を元気にするための取り組みについてお話をしていただいたゲストスピーカーの方々、会場にいらっしゃっていただいたみなさん、要旨をお読みいただいたみなさん、本当にありがとうございます。しばし充電して、今後の展開を考えたいと思います。ブログの「あつ!ベンチャー」は引き続き地域を深掘りして書いていきます。今後ともよろしくお願いします。

あっ!ベンジャーロゴ_立体あり.png)

タイトル2.png)

まんまる-5-320x200.png)